عمر فاروق

یہ بات تو طے ہے کہ ایک عام آدمی اپنی پوری ساٹھ ستر سالہ زندگی میں اوسطاً فقط چند ہزار کتابوں کا ہی مطالعہ کرسکتا ہے۔اس مختصر سی عمر میں زیادہ سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کرنا علم و ادب سے دلچسپی رکھنے والوں کی بہت بڑی آرزو ہوتی ہے۔بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اچھی اور معیاری کتابوں کی ورق گردانی کو اپنی زندگی کا لازمہ بناتے ہیں اور یوں فارغ اوقات کو تعلیم و تعلّم میں گزار کر خود کو ہزارہا گناہوں سے بچانے کا سامان بھی کرتے ہیں۔اگر انسان خود کو شیخ الکل اور علامۂ دہر سمجھنے کے پِندار سے خود کو آزاد کرکے اپنے اساتذہ سے کتابوں کے مطالعے کے سلسلے میں رہنمائی طلب کرے تو اغلب ہے کہ کچھ سال کی علمی ریاضت اور محنت کے بعد اسکی اپنی شخصیت میں نِکھار پیدا ہوجائے گا اور وہ اپنے علم و ادب اور مختلف علوم و فنون پہ دسترس کی بدولت ہزاروں لوگوں کو لاعلمی اور جہالت کے مرض سے نجات دلاسکتا ہے۔

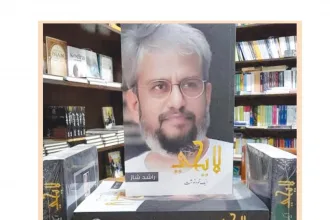

ڈاکٹر شکیل شفائی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں،اُن کا تعلق علم کے اُسی قبیل سے ہے جس میں آج کل بہت کم لوگ خود کو شامل کرپاتے ہیں۔سوشل میڈیا نے جہاں بہت سے کم علموں کو درجۂ اجتہاد پہ فائز کیا تو وہیں حقیقی اہلِ علم کو جیسے گم کرکے ہی رکھ دیا۔الا ماشاءاللہ ۔ڈاکٹر صاحب ایک اعلی پایہ کے ادیب ،بہترین استاد ،عمدہ شاعر اور داعی ٔ دین ِ مبین کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔حال ہی میں ان کی کتاب “رشحاتِ خامہ ” منظرِ عام پہ آئی ۔مطالعہ کے بعد دل کے کسی نہاں خانے میں یہ خواہش زور پکڑ رہی تھی کہ کیوں نہ میں اس کتاب پہ ایک مختصر تبصرہ قارئین کی نذر کروں۔چنانچہ میں اپنی اسی خواہش کی تکمیل ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ذریعے کررہا ہوں۔

کم و بیش ۲۷۰ صفحات پر مشتمل “رشحاتِ خامہ ” دراصل مختلف موضوعات پر ڈاکٹر صاحب کی طرف سے کی گئی خامہ فرسائی کا حسین مجموعہ ہے ۔انہوں نے اس کتاب کو بنیادی طور پر چھ ابواب میں تقسیم کیا ہے۔اس کتاب میں شامل مضامین کی حقیقی نوعیت کے حوالے سے فاضل مصنف رقمطراز ہیں ،’’رشحاتِ خامہ میں شامل مضامین تحقیقی نوعیت کے نہیں بلکہ تاثراتی نوعیت کے ہیں ۔لہٰذا کسی واقعے کی تعبیر و تشریح یا سنین کے اندراج میں غلطی کا بہرحال امکان موجود ہے ۔‘‘(ص ، ۴ )

باب اول بعنوان “شخصیات ” میں موصوف نے مولانا سید سلیمان ندوی ،مولانا سید قاسم شاہ بخاری ،مولانا ابن الحسن عباسی اور شمس الرحمن فارقی کا خاص طور پر ذکر کیا ہے ۔ان کے ساتھ ساتھ کئی اور شخصیات کا بھی اجمالاً تذکرہ آیا ہے۔باب دوم یعنی “ادبیات ” میں انہوں نے غالبؔ کے سات ،اقبال کے چار ،میرؔ کے تین اور کلیم عاجزؔ کے ایک شعر کی بہت ہی دلنشین پیرائے میں تشریح کی ہے ۔جس سے مصنف کی دقّتِ نظر اور شعر فہمی کا خوب اندازہ ہوتا ہے۔ورنہ امرِ واقعہ یہ ہے کہ شعر کہنا اور سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔اسکے ساتھ ساتھ اس باب میں انہوں نے ادب کے حوالے سے کئی ایک موضوعات پر بھی علمی موتی بکھیرے ہیں ۔اس پہ مستزاد انہوں نے اس میں سید صباح الدین عبدالرحمن مرحوم ،مخدوم محی الدین ،سحر عشق آبادی ،عطاء اللہ پالوی اور ساحر لدھیانوی جیسے ادباء کا بھی بالتفصیل ذکر کیا ہے۔تیسرے باب کو انہوں نے “دینیات ” کے نام سے موسوم کیا ہے ۔اس میں مصنف کے لکھے ہوئے چند دینی مضامین کو جمع کیا گیا ہے۔”بات ذرا سمجھنے کی ہے ” میں انہوں نے بعض لوگوں کے اس رویے کی تردید کی ہے جو چشمِ زدن میں ہی دوسروں کو منکرین ِ حدیث اور اندھے مقلدوں کی صفوں میں شامل کرلیتے ہیں۔”علمائے دیوبند کی حدیثی خدمات ” بھی اس باب میں ایک اہم مضمون ہے۔مرشد کی ضرورت و اہمیت کے حوالے سے ان کا مضمون ” تلاشِ مردُمِ دانا نہ کردی کاش می کردی ” پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کس طرح امام غزالی نے شیخ ابو علی فارمذی کے سامنے ،امام رازی نے نجم الدین کُبریٰ کے سامنے اور مولانا قاسم نانوتوی ، مولانا گنگوہی اور علامہ تھانوی نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے سامنے اپنی تربیت کیلئے زانوئے تلمُّذ تہہ کیا۔اسی باب میں ایک جگہ انہوں نے نعت کی تعریف کی ہے ۔آپ پڑھتے جائیں اور ساتھ ساتھ مصنف کے قلم کی داد بھی دیتے جائیں ۔چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ نعت کیا ہے ؟ اُس مہرِ جہاں تابِ رسالت کی جلوہ نمائی کا ذکرِ جمیل جو اُفقِ عرب سے طلوع ہوکر اس ادا سے تجلی ریز ہوا کہ اُس کی ضیا پاش کرنوں سے عالم کا ذرہ ذرہ جگمگا اُٹھا ۔زمین کا گوشہ گوشہ اس کی تجلّیات سے بقعہِ نور بن گیا۔( ص ، ۱۴۸ )چوتھے باب میں ڈاکٹر صاحب نے اپنی ذاتی ڈائری سے چند منتخب تحریریں شامل کی ہیں۔ڈائری نویسی ایک بہترین عادت ہے ۔بڑے لوگ ہمیشہ اپنی یاداشتوں کو صفحۂ قرطاس پر جلد از جلد منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی واقعہ یا تجربہ ذہن سے محو ہوکر گوشۂ گمشدہ میں نہ جانے پائے۔باب پنجم کو فاضل مصنف نے ” عصریات “کا عنوان دیا ہے ۔اس میں انہوں نے مختلف مواقع پر عصری اہمیت رکھنے والے اپنے مضامین کو جمع کیا ہے۔چھٹے اور آخری باب میں موصوف نے اپنے مختلف مقامی اسفار کی روداد کو کم الفاظ میں بیان کیا ہے جس سے مصنف کی جزئیات نگاری پہ عبور کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔

الغرض میں نے بحیثیت ِ مجموعی اس کتاب کو مفید پایا۔دل چاہتا ہے کہ تھوڑی سی اور فرصت میسر آجائے تو اس کا دوبارہ مطالعہ کروں تاکہ جو مشمولات ذہن سے محو ہوگئے ہیں انہیں ازسرِ نو ذہن میں مستحضر رکھ پاؤں۔آخر میں ،میں فاضل مصنف کی توجہ اس کتاب کے حوالے سے چند امور کی جانب مبذول کرانا چاہوں گا۔امید ہے کہ آئندہ ایڈیشن میں ان کی جانب توجہ دی جائے گی۔

۱) کتاب میں کئی ایک مقامات پر املا کی غلطیاں ہیں انہیں درست کرنے کی ضرورت ہے۔۲) کتاب میں مضامین کی مفصل فہرست موجود نہیں ہے۔فقط چھے ابواب کا ذکر کیا گیا ہے ۔ذیلی عناوین پہلے ہی درج ہونے چاہیے تاکہ جو قارئین اپنا من پسند مضمون دیکھنا چاہیں تو انہیں اس میں آسانی ہو۔۳)باب ” ادبیات ” میں مختلف شعراء کے اشعار کی ترتیب بھی صحیح نہیں ہے۔ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بالترتیب اشعار کی تشریح کی جاتی ۔ہوا یوں ہے کہ غالب کے چند اشعار کے بعد اقبال کی شاعری کو چھیڑا گیا ہے ۔اسکے بعد میر کو اور پھر اسی طرح پھر سے بیچ میں سے غالب کے شعر کی تشریح کی گئی ہے۔۴) اسی طرح مختلف مضامین کے عناوین کا سائز مضمون کے فونٹ کے برابر ہے ۔جس سے ایک مضمون دوسرے سے پوری طرح مُمیّز نہیں ہوپاتا۔۵) جہاں حوالہ جات نہیں دیے گئے ہیں ، وہاں شامل کردیے جائیں۔۶ ) آخر میں اشاریہ لکھ کر بھی کتاب کی افادیت میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔

امید ہے کہ ان نِکات کی جانب مناسب توجہ دی جائے گی۔ڈاکٹر صاحب سے امید ہے کہ وہ آئندہ بھی اسی طرح بہت سے اہم علمی ،فکری ،اصلاحی ،ملی اور سیاسی مسائل پہ پورے شرح و بسط کے ساتھ لکھیں گے تاکہ ہم جیسے طلباء ان کی علمی نگارشات سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہوسکیں۔

[email protected]>

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔