اسلم رحمانی

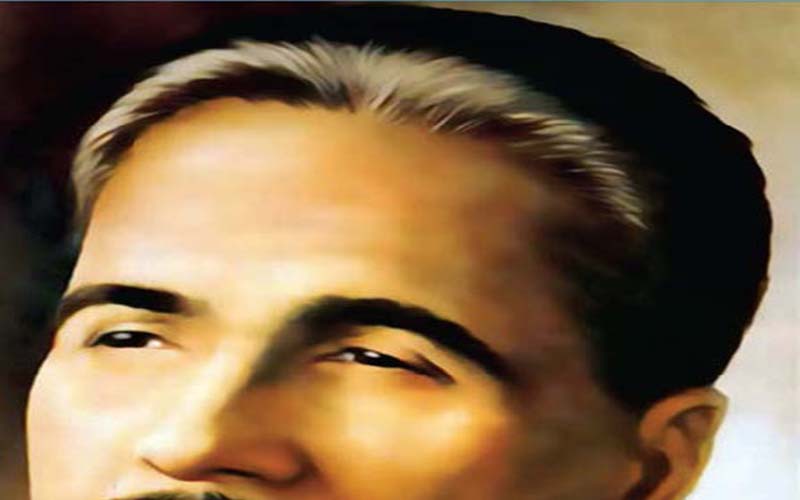

علامہ اقبال بلا شبہ بیسویں صدی کے شعرا ء میں اپنے فکر وفن کے اعتبار سے سب سے ممتاز شاعر ہیں اورنہ صرف اپنے معاصرین بلکہ متاخرین میں بھی ممتاز اور عظیم تسلیم کیے جاتے ہیں۔کیونکہ وہ محض ایک شاعر نہ تھے بلکہ ایک فلسفی، مصلح، مفکر اور وسیع النظرمدبر تھے۔آپ 9 نومبر 1877ء کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور21 اپریل 1938ء کو لاہور میں ان کا انتقال ہو گیا۔اقبال کا ظہور بیسویں صدی کے اردو ادب کا ایک اہم واقعہ ہے ۔اقبال کو شعر کہنے کا عطیہ اللہ عزوجل کی خوص عنایت کے طفیل عطا ہوا تھا ۔یہی وجہ ہے کہ ابتدائی تعلیم کے زمانے میں ہی آپ نے اساتذہ کے رنگ میں اشعار کہے ۔نمونہ ملاحظہ ہو:

موتی سمجھ کر شانِ کریمی نے چُن لیے

قطرے جو تھے میرے عرقِ انفعال کے

آپ نے خود ہی اپنے لیے ایک منفرد راستے کا تعیُن کیا اور پہلی مرتبہ فلسفیانہ خیالات کو اپنی غزل کے سانچے میں ڈھالااور اپنی غزل میں قومی، اسلامی، نفسیاتی، اَخلاقی، سیاسی، تہذیبی اور سماجی موضوعات داخل کیے۔نمونۂ کلام ملاحظہ ہو۔

وائے ناکامی متاعِ کارواں جاتا رہا

کارواں کے دل سے احساسِ زیاں جاتا رہا

اسی کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے۔ڈاکٹر سید عابد حسین کچھ یوں گویا ہوئے۔’’ اقبال کی شاعری آبِ حیات کا خزانہ ہے جس سے زندگی اور زندہ دلی کے چشمے اُبلتے ہیں۔‘‘

اقبال ایک عہد شناس اور عہد ساز اور عہد آفریں شاعر تھے۔ انہوں شعری خیالات مشرق و مغرب کے سیاسی، تہذیبی، معاشرتی اور روحانی حالات کا گہرا مشاہدہ کرنے کے بعد حاصل کیا تھا اور محسوس کیا تھا کہ اعلیٰ انسانی قدروں کا جو زوال دونوں جگہ مختلف انداز میں انسانیت کو جکڑے ہوئے ہے اس کا حل ضروری ہے۔ خصوصاً مشرق کی بدحالی ان کو مضطرب رکھتی تھی اور وہ اس کے اسباب سے بھی واقف تھے لہٰذا انھوں نے انسانی زندگی کو سدھارنے اور اسے ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لئے اپنی شاعری کو وسیلہ بنایا۔

فلسفی شاعر: اقبال ایک فلسفی شاعر ہیں اس ضمن میں تاریخ ادب اردو کے مرتب پروفیسر نوارالحسن نقوی اپنے عالمانہ انداز میں رقمطراز ہیں کہ:’’اقبال ہماری زبان کے فسلفی شاعر ہیں۔انہوں نے اپنے فلسفے سے ملت اسلام کےدرد کی دواکی۔ وہ مسلمانوں کی قعر مذلّت سے نکالنا چاہتے تھے۔ان کی بربادی کےاسباب پر غور کیاتو معلوم ہوا کہ وہ بےعملی کا شکار ہیں اورترک دنیا کونجات کاذریعہ سمجھتے ہیں۔یہ تعلیم انہیں فلسفہ وحدت الوجود نےدی تھی۔اقبال نے اس کا ازالہ کرنے کے لئے فسلفۂ خودی پیش کیا۔خودی کا مفہوم ہے خود شناسی اور خودآگہی یعنی اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کاپتا لگانا اور انھیں نکھارنا۔‘‘(تاریخ ادب اردو،ص:162)

خودی: خودی ایک وسیع المعانی لفظ ہے جو کلام اقبال میں جابجا استعمال ہوا ہے۔خودی سے اقبال کی مراد اردو، فارسی کے مروجہ معنوں میں تکبر و غرور نہیں بلکہ اقبال کے نزدیک خودی ،احساس،جرأت مندی،غیرت، جذبہ خود داری، اپنی ذات و صفات کا ادراک رکھتے ہوئے اپنی انا کو شکست وریخت سے محفوظ اپنی دنیا اپنے زور بازو سے پیدا کرنے کا نام ہے۔خودی کے فیضان کا شمار ممکن نہیں اور اس کی وسعتوں اور بلندیوں کا احاطہ ممکن نہیں۔یہی وجہ ہے کہ اقبال نے ان کا ذکر اپنے کلام میں جگہ جگہ نت نئے انداز سے کیا ہے۔

ذہنی ارتقاء: آل احمد سرور نے اقبال کے ذہنی ارتقاء کاجا ئزہ لیتے ہوئے لکھا ہےکہ’’کشمیریوں کی ذہانت اور ذوق جمال کے ساتھ گھریلو ماحول سے انہیں گہری مذہبیت ملی جس میں ایک درویشانہ شان بھی تھی۔اپنے استاد میر حسن سے انہوں نے فارسی سیکھی لاہور آکر آرنلڈ کےفیض سےوہ فلسفہ کےاسرارورموزسے آشناہوئےاور انگریزی کےرومانی شعراء کے مطالعے نےان کی روح کو متاثر کیا۔ان کی ابتدائی شاعری میں تلاش، اضطراب، جستجوکی گرمی ہے۔مگراس پرایک رومانی فضا چھائی ہوئی ہے۔اس رومانیت نے انہیں غالب کی شوخی فکر تک پہنچایا۔اس نے سرسید کی تحریک اور نئی مشرقیت کےسہارے ان کے یہاں وطن کاایک عشق بیدار کیا۔بعد میں فلسفے کی وجہ سے کچھ شاہنی نظر۔لیکن پھر ارضیت نےاپنا اثر دکھایا اوراس میں اپنے دور کےحقائق کا عرفان پیدا کیا۔اس کے ارتقاء کی داستان اس جوئے کوہستان کی داستان ہےجو طفلی میں پرشور ہےکہ پہاڑوں کےدل سمندر کی جستجو میں برابر بڑھتی ہی جاتی ہے۔‘‘(بحوالہ،اقبال ایک تجزیاتی مطالعہ، ص:26)

شاعری کاآغاز:اقبال کی شاعری کا آغاز سیالکوٹ میں دوران طالب علم میں ہوا خداداد شاعرانہ صلاحیتیں گورنمنٹ کالج لاہور سے ظاہر ہوئیں۔1894ء میں جب آپ بی۔اے کے طالب علم تھے۔آپ کی شہرت لاہور کی گردو نواح میں پھیل چکی تھی۔ابتدائی کلام میں غزلیں زیادہ ملتی ہیں،بانگ درا جوان کاپہلا مجموعہ ہے۔لیکن اس میں انہوں نے غزلیں کم ہی شامل کی ہیں۔اقبال پیامی شاعر ہیں لیکن اس حقیقت سےبخوبی واقف ہیں کہ پیرائہ اظہار میں دلکشی نہ ہوتو فلسفہ وپیغام کی طرف کوئی متوجہ ہوتاہی نہیں۔

قوم کی اصلاح اوروطن پروری 1899ء سے پہلے آپ کی شاعری قوم کی اصلاح اور وطن پروری کےجذبات سےپر ہونے لگی 1900ء میں انجمن حمایت اسلام لاہور کے جلسہ میں ’’نالہ یتیم‘‘پڑھی اس نظم کے تاثر کانقشہ عنایت اللہ صاحب نے ان الفاظ میں کھینچا ہے۔

’’شاعر نے یتیموں کی مصیبتوں کانقشہ کچھ ایسے درد بھرے الفاظ میں کھینچا تھاکہ سننے والوں کےدل بےچین ہوگئے اور آنکھوں سے بےاختیار آنسو ٹپک پڑے جلسہ ختم ہوتو لوگوں نے شاعر کوگھیر لیا، وہ اس سے ہاتھ ملانے کےلئے ایک دوسرے پرگر پڑے تھے۔‘‘(بحوالہ، اقبال ایک تجزیاتی مطالعہ ،ص:28)

وطن دوستی: اقبال کی وطن دوستی اور ہندوستان سے بے پناہ پیار اور عقیدت کا اظہار نظم ’’ہمالہ‘‘(1901ء)سے ہوتا ہے۔جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کادل اپنے ملک کی محبت میں سرشار اور اس کے نشے میں چور تھا۔وہ ایک وسیع دل کےمالک تھے۔یہ نظم شروع سے آخر تک ان کی محبت، عقیدت اور پیار کی غمازی کرتی ہے۔اس نظم میں ایرانی اور یوروپی شعراء کا اثر بھی نمایاں طورپر ملتا ہے۔اگرچہ یہ نظم محاکات کا ایک دلچسپ نمونہ پیش کرتی ہے لیکن اس کےساتھ ہندوستان کی قدیمی تہذیب کی نقشہ کشی بھی کرتی ہے۔

اقبال یوروپ کےقیام کےزمانے میں بھی اعلانیہ وطن دوستی کا اظہار کرتے رہے اس زمانے میں انہوں نے بڑی موثر اور پرتاثیر نظمیں کہی ہیں اور مشرقی تہذیب و تمدن مشرقی فلسفہ اور مشرقی ثقافت کا خاص خیال رکھا ہے۔ مثال کے طور پر یہ شعر ملاحظہ ہو:

میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے

میراوطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے

اقبال نے اپنے ایک دوسرے بہت ہی مقبول نظم’’ہندوستان ہمارا‘‘ میں اپنے جذبات کا یوں اظہار کیا ہے:

سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا

ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا

فکر اقبال اور مغرب کی تمدنی واستعماری یلغار: اقبال نے شعور کی آنکھ کھولی تو’’مغرب‘‘ان کے وطن ہندوستان میں حاکم وحکمران کی حیثیت سے موجود وملسط تھا۔برطانیہ جو مغربی غلبہ واستیلا کی علامت تھا۔اپنی پوری سیاسی وتہذیبی، عملی وفکر اور فوجی قوت کے ساتھ براعظم پرقابص ومتصرف تھا اقبال کی شخصیت داخلی طورپر تربیت وتہذیب یافتہ، منظم اور تواناتھی،انھیں یورپی تمدن کاظاہری طمطراق، مادّی آسائشیں اور چمک دمک متاثر نہ کرسکی۔شخصی حیثیت میں وہ مغرب کے جس قدر قریب ہوئے،ان کے ذہن میں اس کے خلاف ایک ناقدانہ ردعمل پیدا ہوتا گیا۔سید ابو الاعلی مودودی نے اس صورتحال کو ان الفاظ میں پیش کیا ہے:’’مغربی تعلیم و تہذیب کےسمندر میں قدم رکھتے ہوئے وہ جتنا مسلمان تھا۔اس کے منجدھار میں پہنچ کراس سے زیادہ مسلمان پایاگیا۔اس کی گہرائیوں میں جتنا اترتاگیا،اتناہی زیادہ مسلمان ہوتا گیا۔یہاں تک کہ اس کی تہ میں جب پہنچا تودنیا نےدیکھا کہ وہ قرآن میں گم ہوچکاہے۔اور قرآن سے الگ اس کا کوئی فکری وجود باقی ہی نہیں رہا۔‘‘(بحوالہ، اقبالیات:تفہیم وتجزیہ، ص:64)

اقبال کی فکرمندی: اقبال کا عہد حیات ایک نوآبادیاتی دور میں بسرہوا۔نہ صرف ان کا وطن ہندوستان، بلکہ پورا مشرق اور پورا افریقہ، مغربی استعمار کے خو نیں پنجوں میں جکڑا، کراہ راہاتھا۔انگریزوں کے عہد تسلط میں، اقبال خودکو غلامانہ ماحول سے کبھی ہم آہنگ نہ کرپائے اور کائنات کے بارے میں ان کا انداز نظر عام لوگوں سے مختلف بلکہ منفرد تھا۔اپنے ماحول اور احوال وظروف نے انہیں ہمیشہ بےچین اور مضطرب رکھا۔وہ ہندی مسلمانوں کی حالت زار پر بہت فکرمند تھے جو جدید تعلیم، ملازمتوں اور مادّی وسائل کے لحاظ سے ،ہندو اکثریت کے مقابلے میں کہیں پیچھے تھے۔مسلم دنیا کی صورتحال اور بھی ابتر تھی۔اقبال ان صورتحال پر افسردہ ورنجیدہ رہتے۔اگرچہ ان کی شخصیت باطنی اعتبار سے بہت توانا تھی اور بدترین حالات میں بھی وہ سپرانداز ہوئے نہ کبھی مایوس، تاہم ایک شاعرکی طبعی رومانویت بعض اوقات انھیں مغموم کردیتی۔بحیثیت مجموعی وہ بہت رجائیت پسند انسان تھےاور کائنات میں انسان کی حیثیت، اس کے مستقبل اور دنیا جہان کےبارے میں ہمیشہ پر امید رہے۔ان کا فلسفہ خودی اور تصور عشق انسان کو اس کی خلیفۃ الارض کی حیثیت یاد دلاکر اسے حوصلہ عطا کرتا اور تگ وتاز حیات میں جدوجہد پرابھارتا ہے۔ہم عصر سیاسی وتہذیبی اور تمدنی ومعاشرتی صورتحال کاوہ برابر مطالعہ کرتے رہے۔سوچتے رہے اور غور وفکر کرتے ہوئے اپنے ذہن میں مستقبل کے نقشے بناتے رہے۔ان کی سوچ کا محور ومرکرز انسان تھا۔وہ سوچتے تھے،انسانی فوز و فلاح کے لئے بہتر مستقبل کےلئے، انسانیت اور عالم انسانیت کی تعمیر نو کے لئے ظاہر ہے۔یہ اسی وقت ممکن تھااور ہے جب نظام عالم کی تشکیل، نئی بنیادوں پرکی جائے۔سنجیدہ علمی وفکری معاملات پر، علامہ اقبال اپنے بعض فاضل دوستوں سے تبادلہ خیالات بھی کیا کرتےتھے،کبھی بالمشافہ اور کبھی بذریعہ خط کتابت ان کے خطوط اور گفتگو ؤں میں یہ موضوع بھی زیر بحث آیا ہے۔15/جنوری 1935ء کو سید سلیمان ندوی کے نام ایک خط میں لکھا:’’دنیا اس وقت عجیب کش مکش میں ہے۔جمہوریت فناہورہی ہےاور اس کی جگہ ڈکٹیٹرشپ قائم ہورہی ہے۔جرمنی میں مادّی قوت کی پرستش کی تعلیم دی جارہی ہے۔سرمایہ داری کے خلاف پھر ایک جہاد عظیم ہورہا ہے۔تہذیب و تمدن (بالخصوص یوروپ میں )بھی حالت نزع ہے۔غرض نظام عالم ایک نئی تشکیل کا محتاج ہے۔ان حالات میں آپ کے خیال میں اسلام اس جدید تشکیل کا کہاں تک ممد ہوسکتا ہے؟ اس مبحث پر اپنے خیالات سے مستفیض فرمائیے۔( بحوالہ، اقبالیات:تفہیم وتجزیہ ص،83)

اسلامی نشات ثانیہ اور اقبال: مسلم معاشروں میں اسلامی نشات ثانیہ کے لئے ایک احساس و آرزو اور اس کے حصول کی تمنا ہمیشہ ایک دیرنیہ اور سہانے خواب کی صورت میں موجود رہی ہے۔اس ضمن میں ہماری ملی تاریخ کے اوراق داعیان دین اور مصلحین و مجددین امت کی پرجوش اور مخلصانہ کاوشوں سے جگمگا رہے ہیں اور ان کاوشوں کا سلسلہ صدیوں پیچھے، انبیائے کرام کی سعی و جدوجہد تک پہنچتا ہے۔ بیسویں صدی میں اسلامی نشات ثانیہ کے لئے جن اکابر نےتگ ودود کی ان میں علامہ اقبال کا نام بہت نمایاں ہے۔

اسلام کی سربلندی کے لئے ان کے بےتاب جذبوں اور مضطرب تمناؤں کا راز اس امر میں پوشیدہ ہےکہ انھیں اسلام کی حقانیت کےساتھ اسلام کے روشن مستقبل پربھی کامل یقیں تھا۔تجدید واحیا دین کے لئے اقبال کی ساری تگ ودود اور جدوجہد کا مقصد سنت رسول کی پیروی ہے۔بایں ہمہ علامہ کی عمر بھی کی جدوجہد وکاوش کی تشکیل ہونا باقی ہے۔

[email protected]