میر ذاکر،کوکرناگ

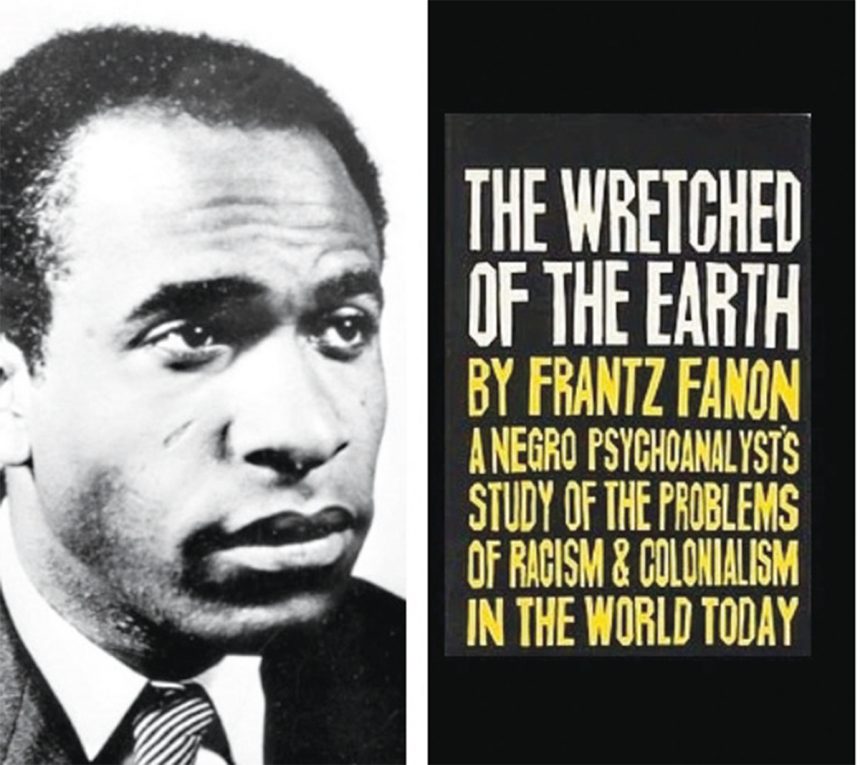

جدید دنیا اگرچہ استعماری چُنگل سے آزاد ہو چکی ہے لیکن وہ آج بھی دیسی انگریزوں کے پنجوں میں تڑپ رہی ہے۔ فینن بھی اسی خدشے کی نشاندہی کرتا ہے کہ استعمار کے چُنگل سے کوئی قوم آزاد تو ہوتی ہے لیکن حقیقی آزادی کا حصول ابھی پردے میں ہوتا ہے۔ اس لئے نوزائیدہ آزادی امید اور خطرے کی ملی جلی کیفیت کے درمیان ہوتی ہے۔فینن اسی چیز کو قومی شعور کا نام دیتا ہے اور خبر دار کرتا ہے کہ نیا حکمران طبقہ اکثر پرانے حکمرانوں کی ہی نقل اتارنا شروع کرتا ہے۔ فرق بس اتنا ہوتا ہے کہ پرانے نظام کو ایک نئے نظام کا لباس پہنایا جاتا ہے جبکہ روح اور اصل پرانی ہی رہتی ہے۔ اس طرح انسانوں کی خود شناسی کا عمل سبوتاژ کیا جاتا ہے۔چہرے تو بدل جاتے ہیں لیکن جبر و تشدد کی ریت قائم رہتی ہے۔فینن زور دے کر کہتا ہے کہ چہرہ اور جھنڈا بدلنے سے آزادی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوتا بلکہ طاقت کا پورا نظام اور اس کی پوری منطق کا بدلنا ضروری ہوتا ہے۔ ورنہ دیسی انگریزوں کی کھیپ میں مقامی لوگوں کی گھٹن مزید بڑھ جاتی ہے۔ قوموں کو یہ ناکامی تب دیکھنی پڑتی ہے جب نئے حکمرانوں کی ذہنیت صنعتی کے بجائے بیوپاری، تخلیقی کے بجائے تقلیدی ہوتی ہے۔ ایسا حکمران طبقہ ضرور اپنے پیش روؤں کے نقش قدم پر چل کر نوزائیدہ آزادی کو زنجیروں میں جکڑ کر نوآبادیاتی نظام کی مراعات پر تقیہ اور قبضہ کرتا ہے۔ ایسی صورت میں نوآبادیات کے خلاف بننے والا وہ قومی اتحاد انتشار اور افراتفری کا شکار ہوتا ہے۔ مخالف جتھے وجود میں آکر آپس میں متحارب ہوتے ہیں۔ قومی، نسلی، قبائلی، لسانی تعصبات جنم لیتے ہیں۔ حکمران طبقہ مفاد پرست ٹولے کی شکل اختیار کرتا ہے اور اس طرح عوام اور حکمران طبقے کے درمیان خلیج بڑھ جاتی ہے۔ سیاست آمریت کا رنگ اختیار کرتی ہے اور معیشت ہچکولے کھانے لگتی ہے۔

اس سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ سارے نظام کو اپنی قومی، تہذیبی اور ثقافتی بنیادوں پر استوار کیا جائے جس میں احترامِ آدمیت کا نظریہ غالب ہو۔ اس طرح یہ باب اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ آزادی حاصل کرنا صرف جھنڈے بدلنے کا نام نہیں بلکہ پورے معاشرے کی تعمیرِ نَو کا نام ہے۔

آگے فینن قومی ثقافت اور آزادی کے فطری اور گہرے تعلق پر بات کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ثقافت کوئی سرد خانے میں پڑی کوئی پرانی چیزوں کا ذخیرہ نہیں بلکہ یہ کسی قوم کی جیتی جاگتی میراث ہوتی ہے جو اس کے تشخص کو واضح بھی کرتی ہے اور تحفظ بھی دیتی ہے۔ فننن اس عمل کے مختلف مدارج بیان کرتا ہے کہ پہلے محکوم استعمار کی قدروں اور تہذیب کی نقل پر مائل ہوتا ہے۔ پھر جب اس کو اپنی شخصیت اور روایات کے خلاف پاتا ہے تو رد عمل کا مرحلہ آتا ہے جس میں ماضی کی طرف لوٹنے کا جذبہ شدت اختیار کرتا ہے اور آخر میں اس کے اندر ایک حقیقی ثقافت کے تحفظ کا جذبہ جنم لیتا ہے جو عوام کے تجربات اور ان کی امیدوں سے جڑا ہوتا ہے۔ استعماری قوتیں محکوم کو اپنے قومی دھارے میں لانے کے لئے اپنی ثقافت خوشنما ناموں کے ساتھ مسلط کرتی ہیں تاکہ ان کی آرزو اور بساط زندگی کے سارے مہرے ماند پڑ جائے۔ استعمار کے پے در ہے تہذیبی و ثقافتی حملے محکوم کے احساس تحفظ کو بڑھاتا ہے جو بالآخر ایک زبردست ہتھیار کا روپ دھار لیتا ہے۔ یہ احساس محکوم کو اپنی مسخ شدہ شناخت کی حفاظت کے لئے کمر بستہ کرتا ہے۔ فینن رقم طراز ہے کہ اگر کوئی قوم آزادی حاصل کر بھی لے ،لیکن اپنی ثقافت کھو دے تو وہ اب بھی زنجیروں میں ہے۔ سچ یہ ہے کہ ثقافت کوئی لباس تو ہے نہیں جس کو کسی سے مستعار لیا جائے۔ اس کا خمیر قوم کی داخلی زندگی سے اٹھتا ہے اور زندگی کی قدریں اور تصورات اس کے تانے بانے طے کرتے ہیں۔ اس لئے استعمار کا سب سے زیادہ حملہ محکوم کی ثقافت پر کیا جاتا ہے۔ کیوں کہ یہ ایک واحد چیز ہوتی ہے جو ایک قوم کو دوسری قوم سے ممیز کرتی ہے اور جس قوم سے اس کی ثقافت چھینی جاتی ہے وہ قوم بہت جلد اپنی شناخت، تاریخ اور حافظہ کھو دیتی ہے۔

کتاب کا آخری باب بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جس میں فینن محکوم قوم پر، استعماری دور میں پڑنے والے گہرے اثرات پر گفتگو کرتے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ استعماری دور کے زخم خالی جسمانی نہیں ہوتے بلکہ گہرے نفسانی عوامل کے حامل ہوتے ہیں۔ اور چونکہ فینن خود ایک ماہر نفسیات تھے اور انہوں نے ان عوامل و عوارض کی تشخیص خود اپنے مریضوں میں کی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عوارض اس پورے نظام کی عکاسی کرتے ہیں جو ایک خاص طبقے کو مسخ کرنے کے لئے وجود میں تو لائے جاتے ہیں لیکن اس کے اثرات استعمار کی بڑی آبادی کو بھی اپنی لپیٹ میں لیتے ہیں۔ استعماری تشدد کا زہر خود استعمار کے پورے جسم میں سرائیت کرتا ہے۔ خاص طور پر استعمار کے کارندے مثلا ًفوجی، بیوروکریٹ وغیرہ اپنے کئے گئے جرائم کے بار تلے شدید ذہنی کشمکش جیسے ڈراؤنے خواب، نفسیاتی ٹوٹ پھوٹ اور مزاج کی بے اعتدالی کا شکار رہتے ہیں اور اکثر و بیشتر یہ مہیب سایہ ان کی خودکشی پر منتج ہوتا ہے۔ اس طرح ہم کو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ نوآبادیات یا استعمار فقط سیاسی اور معاشی جبر کو جنم نہیں دیتا بلکہ ایک گہری نفسیاتی وبا کو پروان چڑھاتا ہے جس کا شکار قابض خود بھی ہوتا ہے۔

فینن یہ نقطہ نظر پیش کرتے ہیں کہ استعمار کے خلاف محکوم کی جنگ اپنی کھوئی ہوئی انسانیت، اپنی ذات، اپنی سالمیت اور وقار کو دوبارہ پانے کی کوشش ہوتی ہے۔ چونکہ یہ نفسیاتی جنگ ایک مربوط نظام کی مسلط کردہ مکمل جنگ ہوتی ہے اس لئے اس کا خاتمہ محض clinical علاج سے ممکن نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک سیاسی عمل بن جاتا ہے۔ یعنی اس نظام کا بدلنا ضروری ہو جاتا ہے جو یہ تباہی پھیلانے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ نوآبادیاتی ماحول میں رہ کر کسی کو ٹھیک کرنا تقریبا ناممکن ہے کیوں کہ یہ ماحول خود آلودہ ہوتا ہے۔ اس کی کثافت محض توپ اور قانون میں نہیں بلکہ خوف، تذلیل اور ان گہرے نفسیاتی زخموں کی صورت میں ہوتی ہے جو نسل در نسل روح و جسم میں پیوستہ رہ کر متعددی اثر رکھتی ہے۔

آخر پر فینن قاری کو اپنی آزادی کے تحفظ کے لئے مغرب سے بچنے کی پر زور دعوت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مغرب کے ناکام آئینے میں خود کو دیکھنے کے بجائے اپنی دنیا خود تعمیر کی جائے۔ سچ تو یہی ہے کہ مغرب نے انسانیت کو ترقی کے نام پر استحصال اور تباہی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ جہاں بھی مغرب نے اپنے پنجے گاڑے وہاں کی انسانیت کو اس نے سسکتے سسکتے موت کی گھاٹ اتارا اور جس نے ان کی تقلید کرنا چاہی اس کی خوشحالی کا ستارہ جلدی غروب ہو گیا۔ کیوں کہ یورپ کی بے خدا تہذیب اس نوآبادیاتی نظام کی موجد فینن کی آواز سیدھی دل پر اثر کرتی ہے۔ خاص طور پر مقبوضہ علاقہ جات میں سانسیں گننے والے لوگوں کے درد و کرب کی داستان ہے جس کو فینن نے آواز دی ہے۔ فینن نو آبادیاتی نظام کے خلاف محض غصے کی علامت نہیں بلکہ وہ ایک ایسے مفکر ہے جو اپنے قاری کو سخت سچائی کا سامنا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ جیسے تشدد کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں اور خود ہمارے بارے میں۔ انصاف کے ہر مطالبہ میں، شناخت کے ہر بحران میں مزاحمت کے ہر عمل میں فینن کی گونج سنائی دیتی ہے۔ وہ نوآبادیات اور عالم استعمار کے بھیانک چہرے پر پردہ ڈالنے کے بجائے پردہ کشی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لئے جو نوآبادیاتی نظام کے تعفن سے واقف نہیں ہے اس کو میں کم سے کم فینن کی اس کتاب کا مطالعہ کرنے کا مشورہ دوں گا۔

[email protected]>